みなさんこんにちは。

神奈川県にてペーパードライバー専門の教習を行っているHOP STEP DRIVE !!です。

ペーパードライバーにとって「駐車」や「車庫入れ」は、運転再開時の最大の壁といえます。

特に「駐車スペースを見失う」「幅寄せがうまくできない」といった悩みは非常に多くペーパードライバーの駐車練習でつまずく原因になっています。

ですが諦めずに繰り返し練習することで、必ずできるようになるのも事実。

この記事では、駐車に挑戦しようと思っている方のために、駐車スペースを見失わない考え方から、幅寄せによる修正方法までプロの視点で体系的に解説します。

この記事を参考に、「ズレても直せる(幅寄せ)」、「駐車への恐怖心を払拭できる」ように頑張っていきましょう。

この記事でわかること

この記事でわかること

横浜周辺でペーパードライバー向けの練習場所や不安対策をまとめたこちらの記事も参考にしてください。

なぜ?「 教習所を卒業」しても駐車ができない理由

「 教習所を卒業」しても駐車ができない理由

かつて通った自動車教習所。

「教習所卒業」=「運転できる自分」という構図が浮かんでいた人(私もそうでした。)も多いかと思います。

ですが、実際に家の車を運転してみるとわからないことだらけ。

特に車庫入れは未知の領域です。

駐車の課題をやってきているはずなのになぜこんなにもイメージができないのでしょう?

教習所のポールの位置とか必死で覚えたのに~!

まあ、そうだよね。

でもそれが、問題の原因の一つなんだ。

どゆこと?

教習所の「型」は実際の駐車場では使えない

教習所は、すべての教習生にできる限り最短で卒業してほしいと思っています。

そのためには、より試験合格率の高い方法で教習する方が効率的です。

そこで、「後方のポール○本目が見えたら、ハンドルを全部回す。」というような型はめ教習が定着しました。

当然、実際の駐車場にはポールもなければ運転する車種や大きさも違いますので、この教え方では全く役に立ちません。

じゃあ何のために駐車なんて面倒くさいことやらせるわけ?

そもそもあれは駐車ができるようなるための課題ではないんだ。

教習所の駐車練習は「本番想定」ではない

教習で行う駐車の課題は「車庫入れできるようになる」ことが目的ではありません。

目的は、バックの最も根底の部分である「後退の特性を知る」ことです。

まず知っておきたい「バックが難しい理由」

なんか急に難しくなってきた…後退の特性って?

特性=後退(バック)には、前進とは違う「クセ」があるんだ。

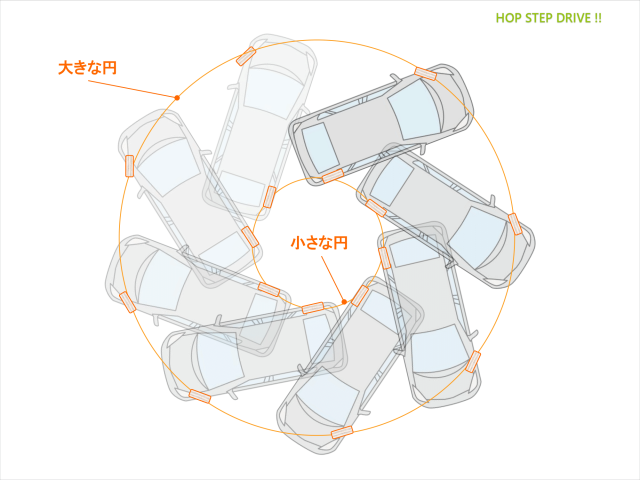

後退の特性(クセ)とは?

- ・バックでは、ハンドル操作と車の動きが直感的に分かりにくくなる

- ・後タイヤの軌道に比べ、前タイヤの軌道は大きくなる(図参照)

- ・ミラーや目視を使い分けないと、距離感がつかみにくい

- ・周囲確認を怠ると、接触リスクが一気に高まる

そういわれても正直よくわからない…

この時点ではイメージできなくてもOK!

「バックは前進と感覚が違う」ということだけ覚えて先に進もう。

後退特性の理解に役立つゲームアプリ「駐車の達人4」

ここで、後退の特性を効率よく理解したい方におすすめのアプリを紹介しておきます。

このアプリは「既定の箇所に車を収める」ゲーム。

俯瞰視点に切り替えて感覚的に後退の特性を理解するのに役立ちます。

「ハンドル操作が分からない」

といった駐車に関する悩みの解決にもなってくれます。

駐車が安定している人が必ずやっている事前準備

実際の駐車練習の安全確保に欠かせない各種操作や見方を確認してみましょう。

駐車が安定している人の事前準備

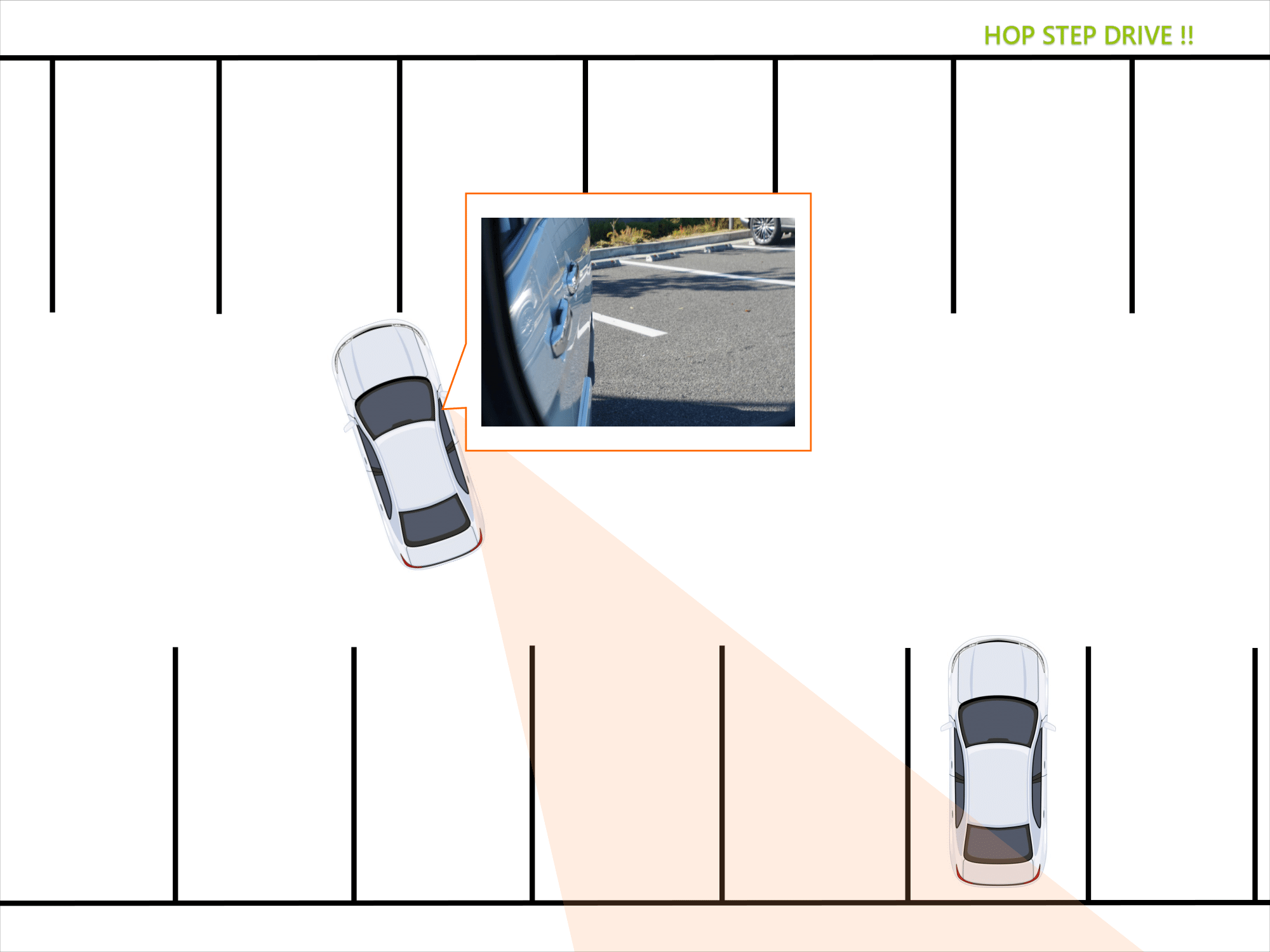

視界を味方につけるミラーのセッティング

サイドミラーには角度調節機能がついています。

調節ボタン(レバー)で走行時の視界から後輪脇の視界に切り替えてみましょう。

ミラーを調整可能にすることで、運転席からの視界が大幅に拡張され、後輪の動きの把握がラクになります。

特に自宅駐車場が狭い方ほど使う可能性が高くなりますので押さえておきましょう。

まずは「サイドミラーの角度調整+自分の目で確認」が基本!

どんな車でも対応可能になる。

活用できれば駐車が楽になるその他の駐車補助装置

その他、最近の車には駐車を補助してくれるいろんな機能があるので簡単に紹介します。

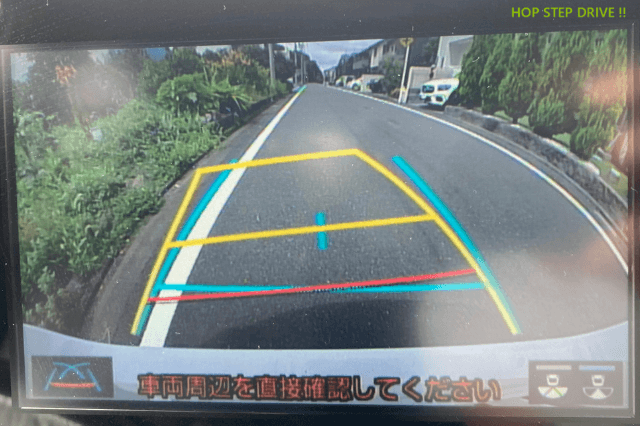

バックモニター

車両後方の状況や死角を確認するために必要。

国産車に多いタイプの画面

画面下部:車体

黄色枠:縦軸は車輪の予測軌道、横軸は距離。ハンドル操作に連動。

赤線:障害物との距離に使用(約50㎝)

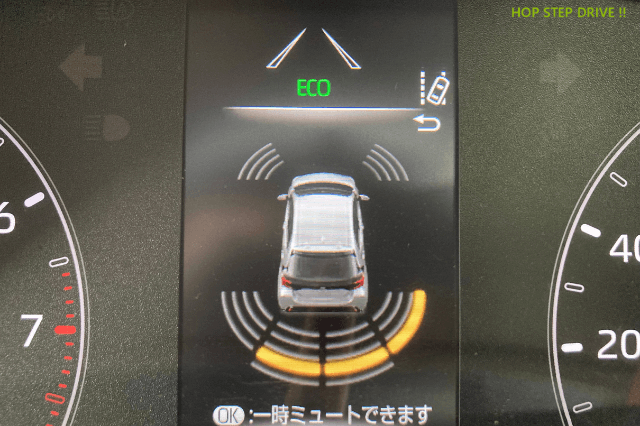

レーダー・ソナー

障害物や人との距離が接近した場合に反応。

反応距離を把握することで周囲の空間を効率よく使うことが可能。

側方やサイドミラーはカバーされていない車両も多い。

アラウンドビューモニター

車や周囲の障害物を俯瞰で見た状態で確認できる。

補助装置が使いこなせれば、感覚に頼らなくて済むからすっごい楽になるね。

練習前に確認したい基礎操作

これを確認してみよう!

①アクセル・ブレーキの微調整ができる

②アクセル⇔ブレーキの素早い切り替えができる

③ハンドルを回した際の前後の車体ベクトルの理解。

①アクセル・ブレーキの微調整

速度調節。

軽自動車などはクリープ(ブレーキ解除で発生する推進力)の力が弱い。

傾斜・砂利・段差によりアクセルでの調整が必要なことも。

アクセル操作をできるだけ細かくできるようにギアポジションは[P]に入れた状態で何度も確認してみましょう。

練習方法:「微弱なアクセル状態を続ける」、「微弱なアクセルを断続的に繰り返す」

②アクセル⇔ブレーキの素早い切り替え

①ができるようになってきたら、アクセル⇔ブレーキの切り替えができるように確認していきましょう。

練習方法:「ペダルを交互に踏み替える」、「少し強弱もつけてできるようにする」

③ハンドルを回した際の前後の車体ベクトルの理解

ハンドル操作と車体の方向の変化を確認してみましょう。

車体前と車体後のベクトル(向いている方向)が相反する。

やってみると頭が混乱してきた…。

日常生活にはない動きだから、はじめは誰でもそう。

だから何度も繰り返し練習する必要があるんだ。

ペーパードライバーが駐車・車庫入れでつまずく典型パターン

ペーパードライバーが駐車の練習をしようとするときに、つまづきやすいポイントで多いのは、

つまづきやすいポイント

- ・駐車スペースを見失ってしまう

- ・ズレを修正できない

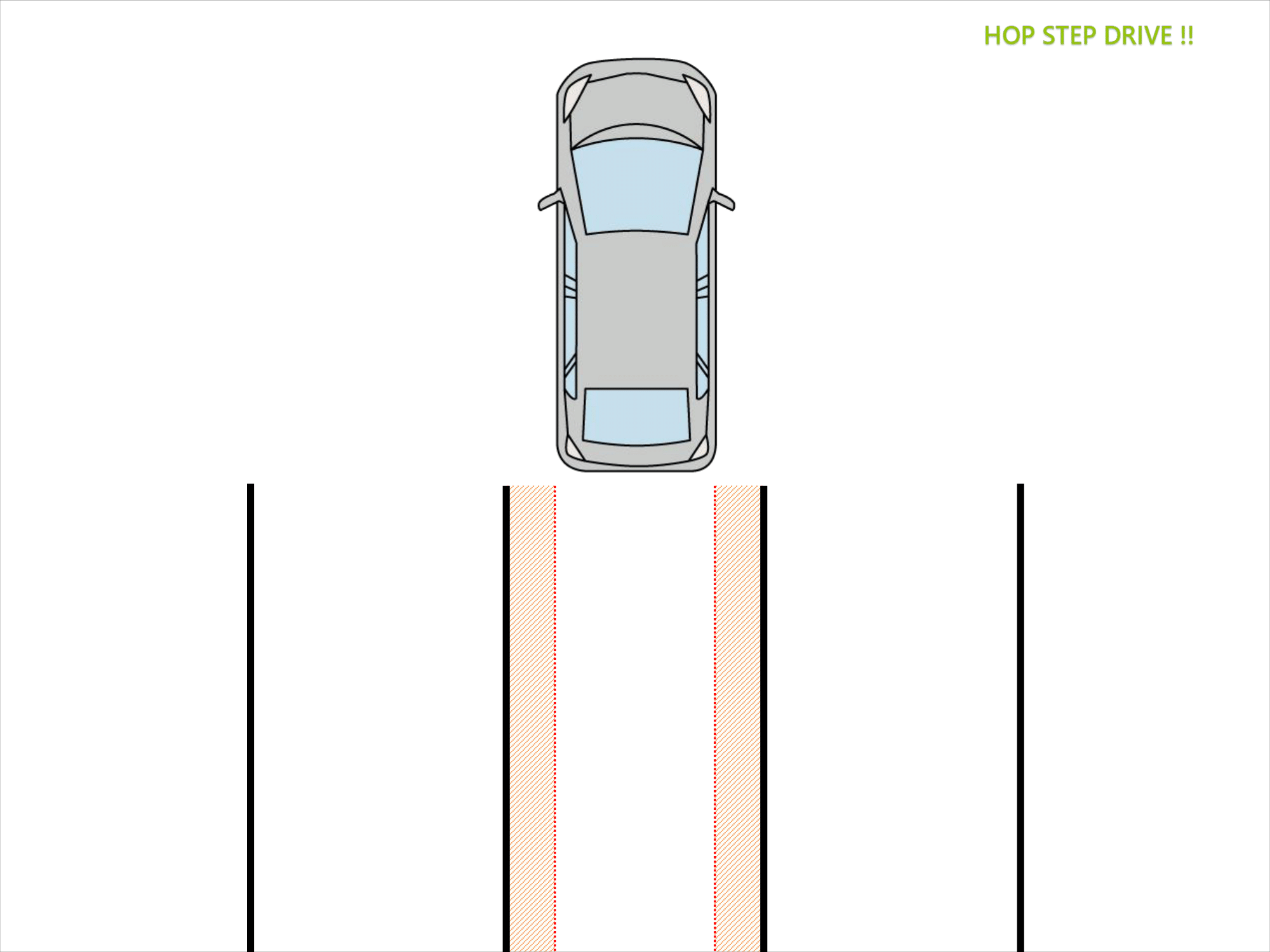

原因①:角度をつけずにいきなりバックし始めると失敗する

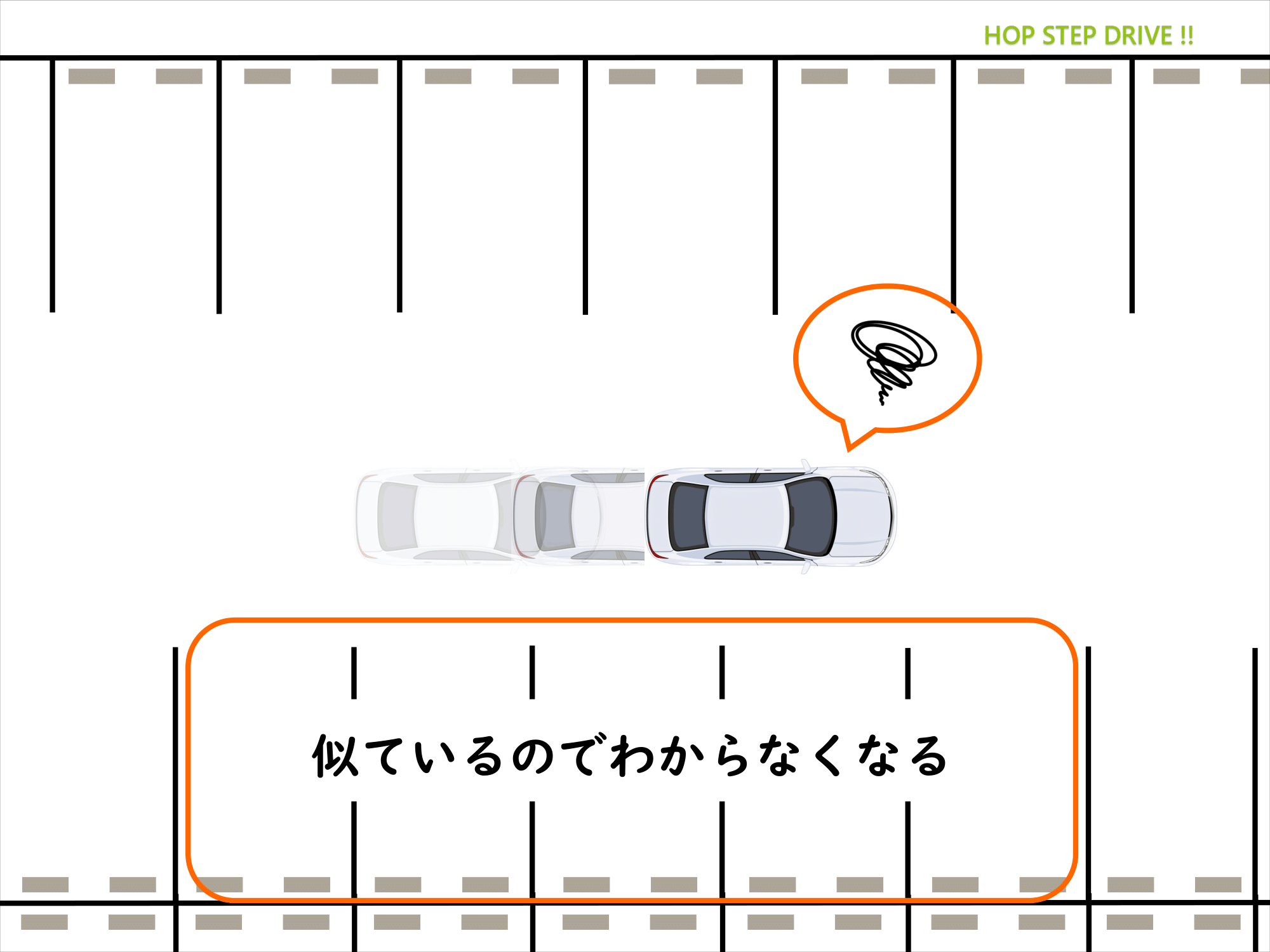

商業施設の駐車枠は通路に対して“直角”に整列しています。

初心運転者は、駐車スペース付近でいきなりバックを開始してしまいます。

結果として、似ている駐車枠が多すぎるので、「あれ?自分はどの枠?」と見失ってしまいます。

原因②:動きの中で注視ポイントが変化すると対応できない

駐車するときの視線は次々に変化し続けます。

ミラーを使ったり、動くたびに注視ポイントが変わり、動きのイメージができていない人は混乱します。

難しい機械式駐車場で苦労しているという方は、機械駐車場での停め方・失敗しやすいポイントを解説しているこちらの記事をご覧ください。

【実践】失敗しにくくなる駐車の5つのコツ

準備はOK?

ここからは、失敗を防ぐための大切なポイントを解説していくよ。

失敗しにくい駐車のコツ

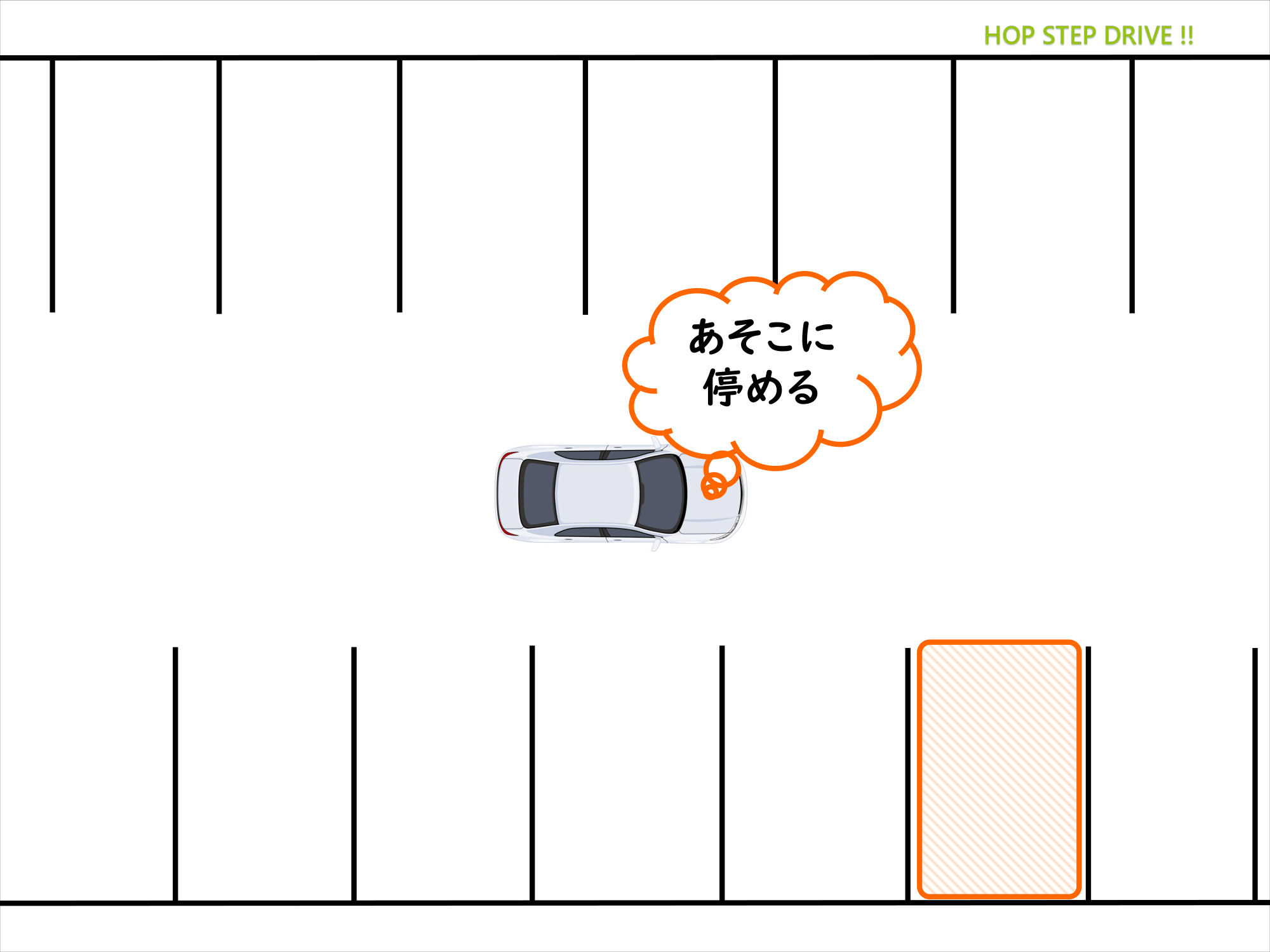

Point①:どの枠に停めるかを先に決める

駐車を開始する際に、はっきり停める場所を決めずにいきなり後退するのは、目的地のないドライブのようなものです。

まずは「指差し呼称」で目的の場所の意識づけをしてみましょう。

駐車スペースを確認できるところから「あそこにとめよう」と決めます。

その後、駐車スペースの真横まできたら、次のことを意識してみましょう。

バック開始前に

- ・「この枠に入る」

- ・「右側の白線はこれ」

- ・「左側の白線はこれ」

と、指でさして声に出す(または心の中で言う)。

すると脳の“短期記憶”が強くなり、見失うリスクが激減します。

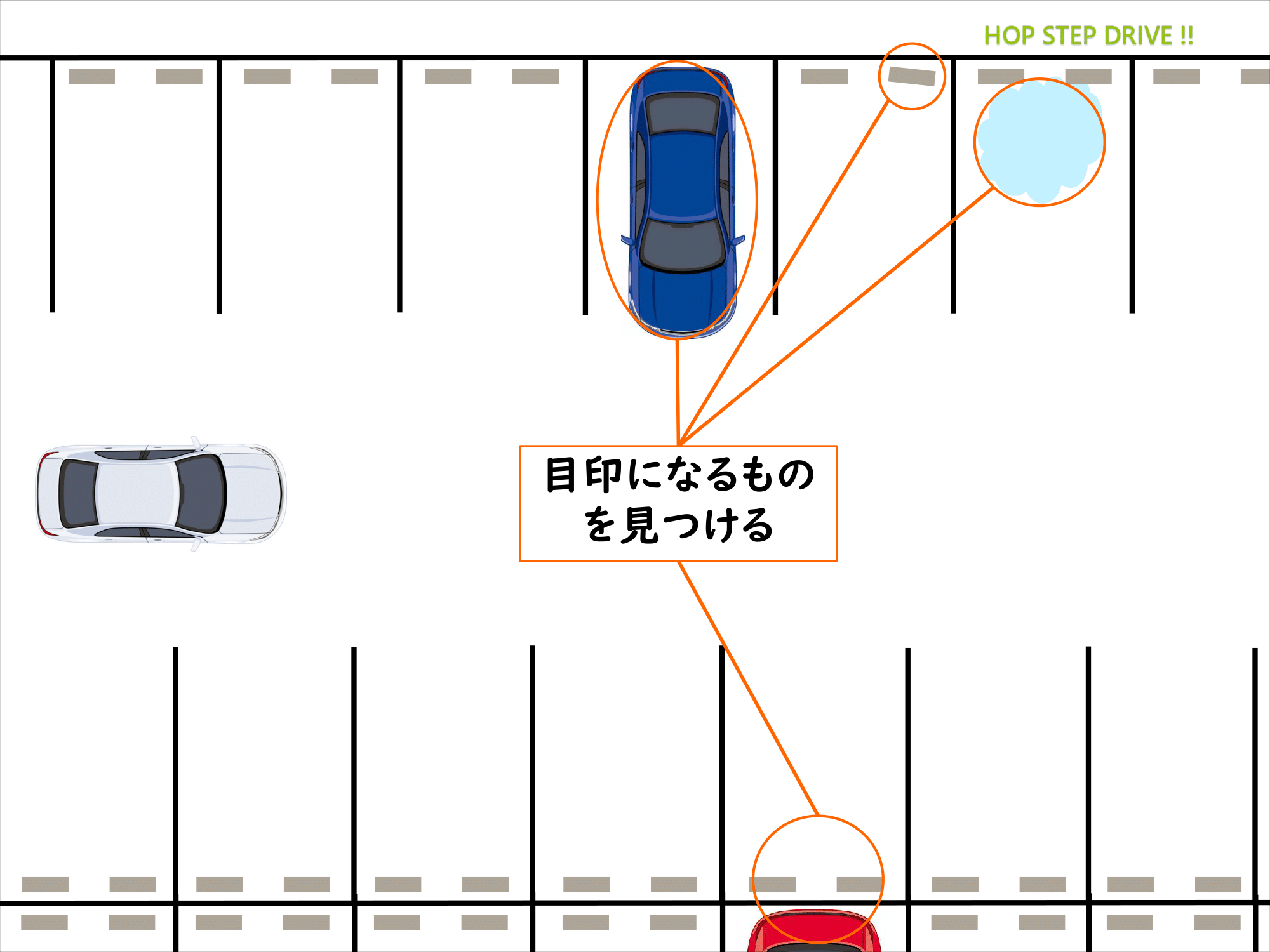

Point②:駐車枠+目印で見失わない

駐車スペースだけでは他の枠と混同してしまいやすくなります。

そこで、駐車スペース付近に何かしらの覚えやすい目印を見つけてみましょう。

覚えやすい目印の例

- ・駐車スペース後方の木

- ・脇の消火設備

- ・傾いた車輪止め

- ・他の車

- ・水たまり

目印があることでサイドミラー上でも駐車スペースの位置を把握しやすくなります。

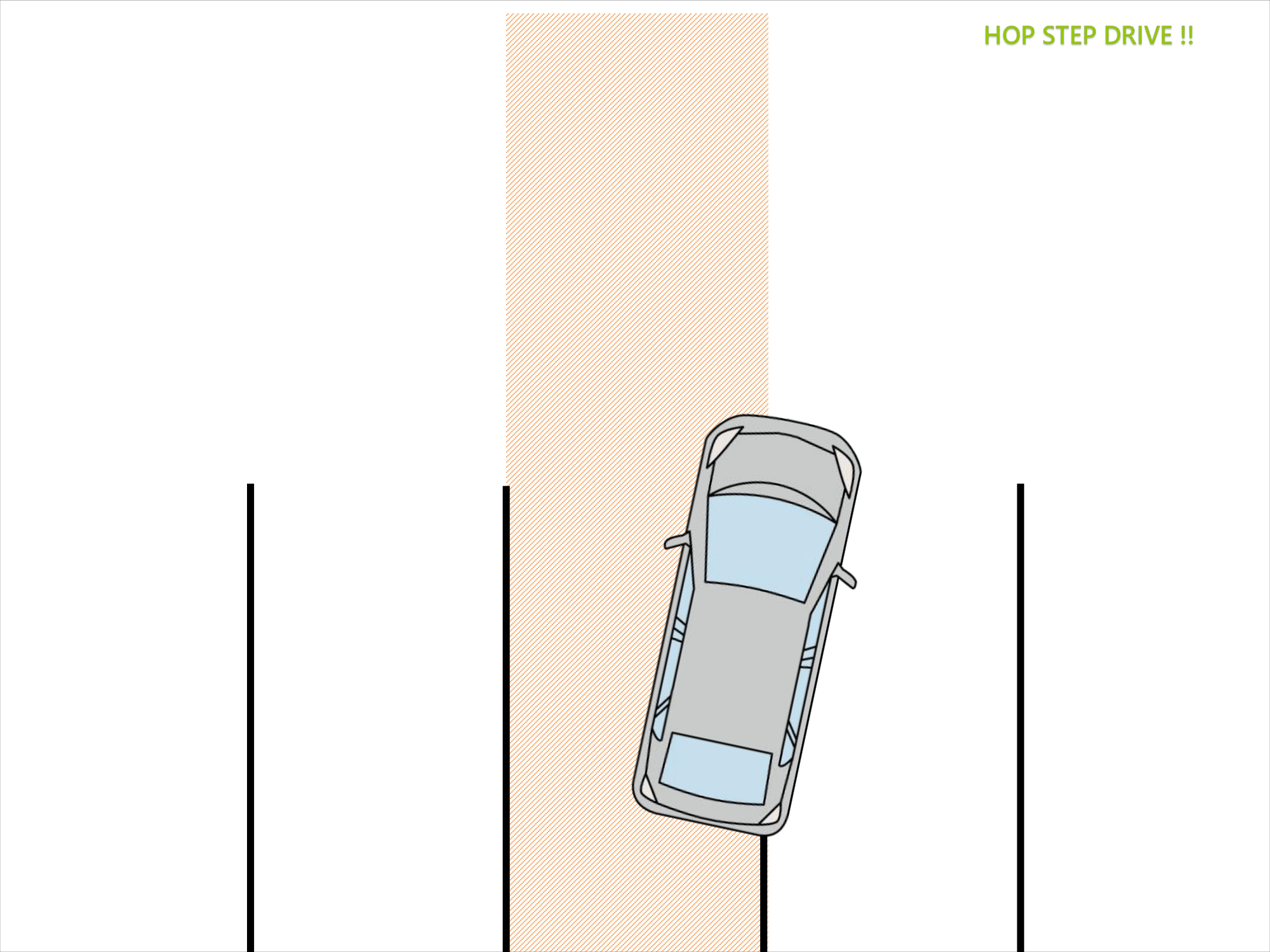

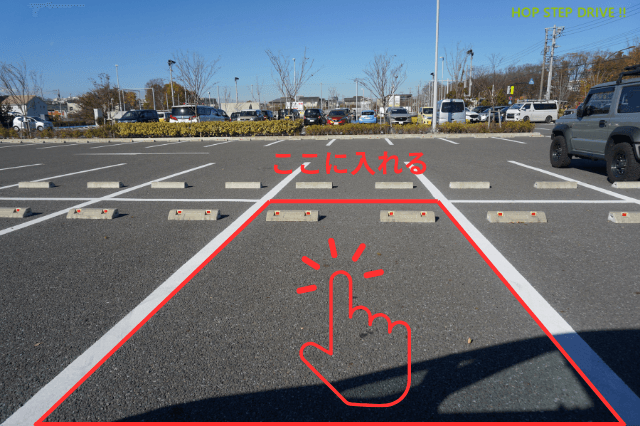

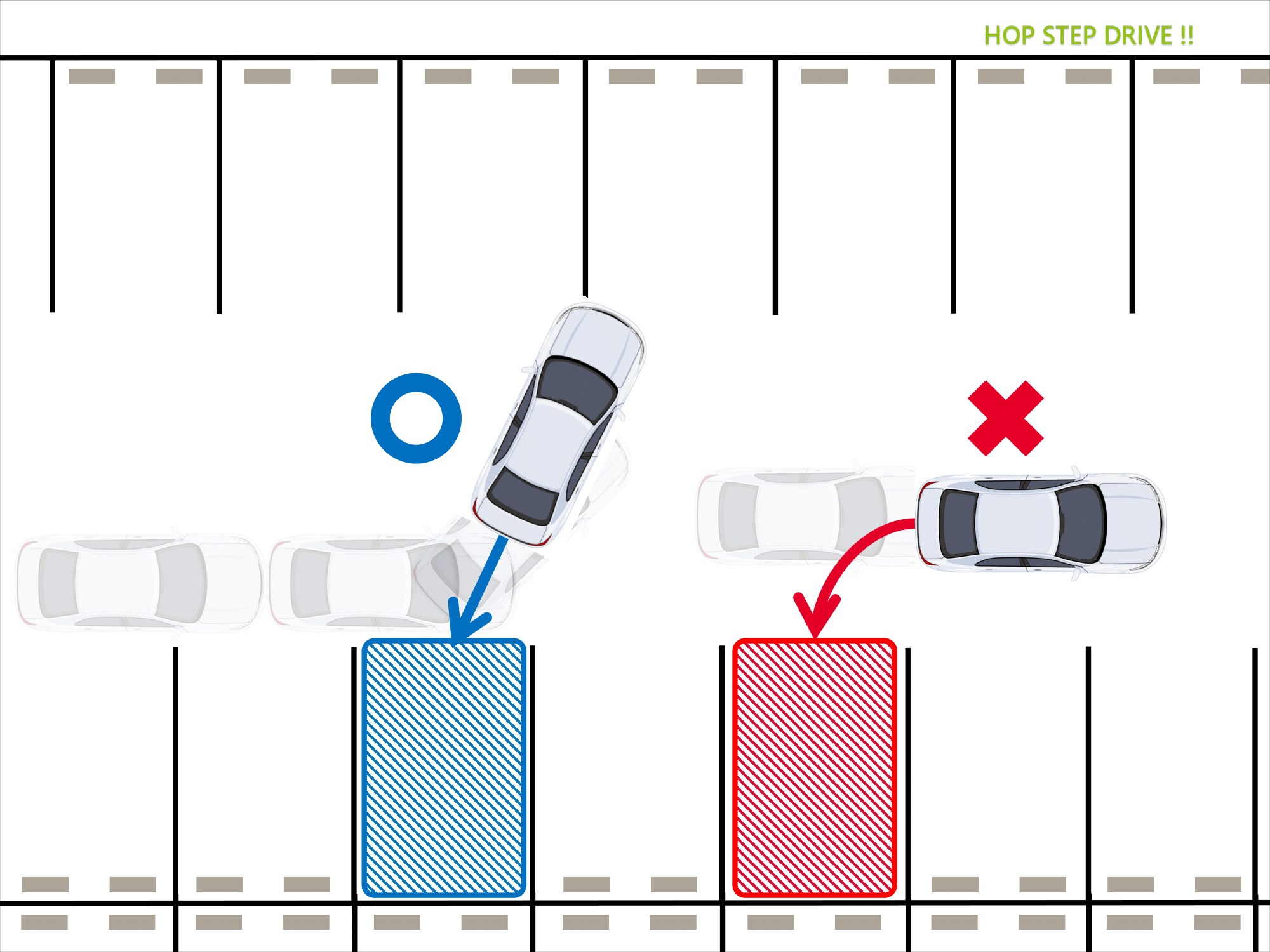

Point③【最重要】:角度をつけない限り、駐車は安定しない

ここを外すと、どんなテクニックを知っても失敗しやすくなります。

駐車スペースの反対方向へ車体を傾けてから下がることでサイドミラーの中にスペースをとらえたままバックすることが可能で、見落としを防ぎながら駐車をスムーズに完了することができます。

そのままバックを始めた場合、駐車枠を見失いやすく、難易度を挙げてしまうことになります。

駐車が上手い人は100%これをやっています。

車体を傾けるメリット

車体を傾けるメリット

スペースを見失いにくい

スペースを見失いにくい 進入角度がつき納めやすい

進入角度がつき納めやすい 無駄な切り返しが減る

無駄な切り返しが減る

Point④: ミラーにどう映るかを先に知る

駐車場に行ったら、ミラーの見え方を確認しておくことも有効な手段になります。

例えば?

- ・右側の白線はどのくらいの角度になるとサイドミラーに映る?

- ・枠と車体が平行になる瞬間はどう見える?

- ・ハンドルによる車体の動きの関連性は?

各ミラーの映し出す範囲を把握しておきましょう。

駐車が得意な人は、駐車スペースが見えなくなっても、頭の中で駐車スペースと車の位置関係を把握しています。

移動した時に駐車枠が自分からみてどの方向にあるかを把握しながらイメージすることが必要になります。

自分のイメージと駐車スペースの見え方が一致するようにミラー確認を繰り返していきましょう。

Point⑤: 毎回同じ流れでハンドルを切る

慣れている人は、駐車スペースに近づいたら毎回ほぼ同じタイミングでハンドルを操作します。

再現性があると、迷ったときにも“いつもの手順”が道しるべになります。

「駐車スペースの○○の横でハンドル操作する」などまずは自分なりに同じタイミングでハンドル操作ができるように意識してみましょう。

ポイントを押さえても、最初はなかなかうまくはいかないもの。

理解できるまで繰り返し何度も練習しましょう!

ここまで読んで「理屈は分かるけど、一人でやるのはやっぱり不安…」と感じた方は、プロと一緒に練習する選択肢もあります。

一発で入らなくてもOK!駐車の幅寄せのコツと切り返しの考え方

なかなか一発で駐車できないよ~!

実は一発で真ん中に停めれる人って少ないんだ。

大切なのは「いかにズレを修正できるか」。

駐車が苦手な人ほど「一発で入れよう」として失敗します。

駐車のズレは正しい直し方を知っていればなにも怖くありません。

その「正しい方法」というのが「幅寄せ」です。

駐車における幅寄せとは?

まず幅寄せとはどんな行動なのでしょうか。

幅寄せとは?

幅寄せとは?

車を路肩・白線・枠内などに正確に寄せる動作。

思いどおりの向きや位置に車を移動することができる。

幅寄せはどんなときに必要?

幅寄せは次のようなときに使うことが多いです。

①駐車場での車庫入れ位置の補正

これが一番使うことが多い幅寄せの王道!

この動作が全ての基本動作になります。幅寄せの手順へ進む

今回はこのやり方を紹介するよ。

②狭い道ですれ違うとき

狭い道路で対向車とすれ違いをするときに走行位置を左側に寄せる(右側に通れる余地をつくる)ことがあります。

限られたスペースの中で車両を素早く効率的に動かす必要があるので、車体感覚と応用力が必要になります。

③路肩に停めるとき

路肩に一時的に寄せて停車したりするときに使います。

寄せきれない場合は、数回切り返して左側の余白を埋めます。

幅寄せができないと困ることって?

幅寄せができないと、様々なデメリットが発生してきます。

できるだけ早い段階で克服することが求められます。

幅寄せができないことのデメリット

- ①いつまでも狭い道での恐怖感がなくならない

- ②車庫入れがいつまでも終わらない

- ③対向車や後続車が通れない・イライラさせる

- ④接触事故のリスク(縁石やサイドミラー)

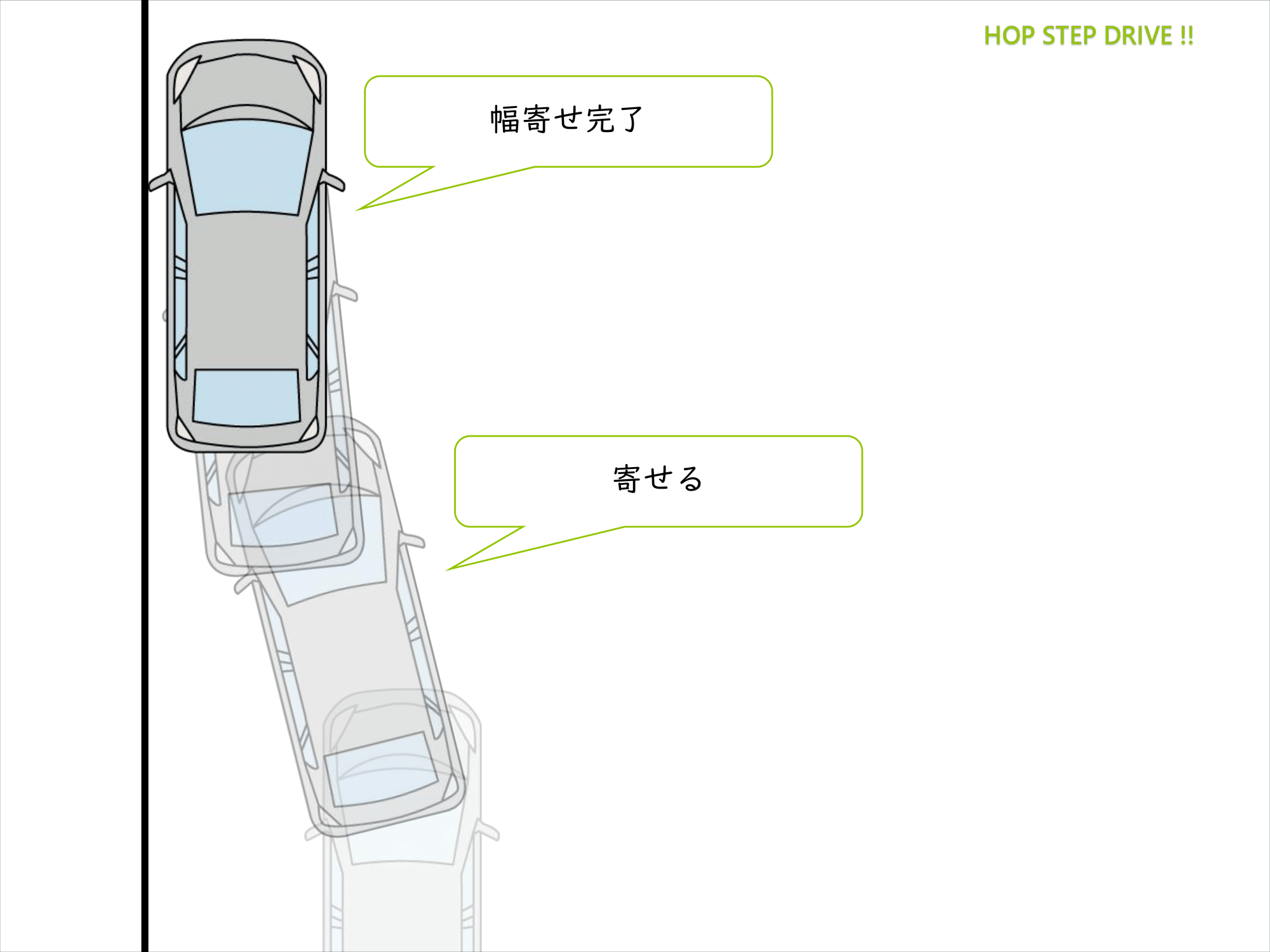

駐車場での幅寄せ方法|パターン化して覚える

駐車のズレを修正しようとするとどんどん悪化しちゃうんだけど…

幅寄せはなんとなくやってもダメ。

動きをパターン化するといいよ。

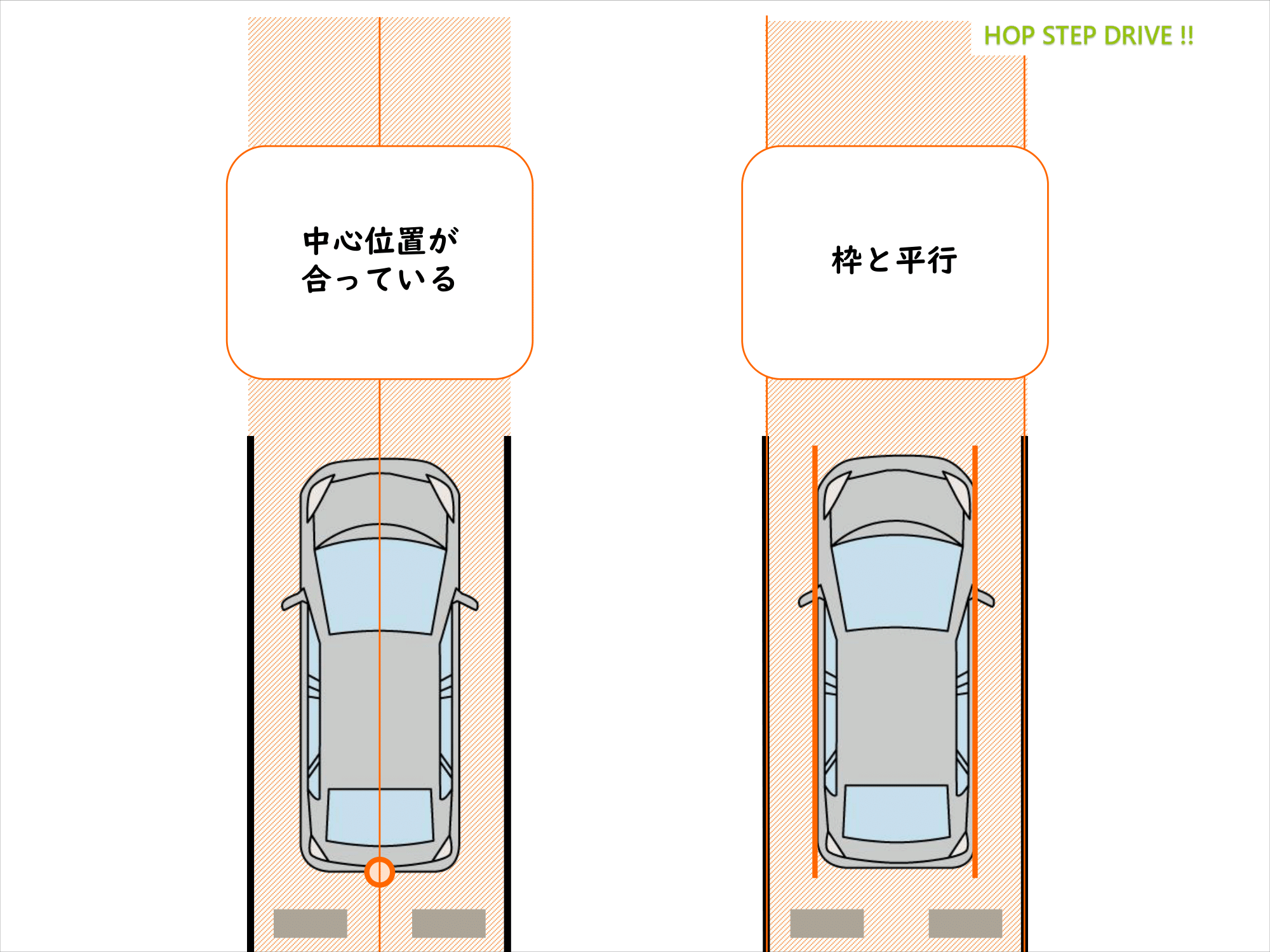

Step1. 駐車スペースとのズレのパターンを確認する

駐車において駐車枠とのズレが生じた場合、次の2点を考えます。

注目するポイントは?

注目するポイントは?

①枠の中心と車両後部の中心位置が合っているか

②枠(両脇の線)に対して平行か

Step2. ズレに対して決まった動きで修正する

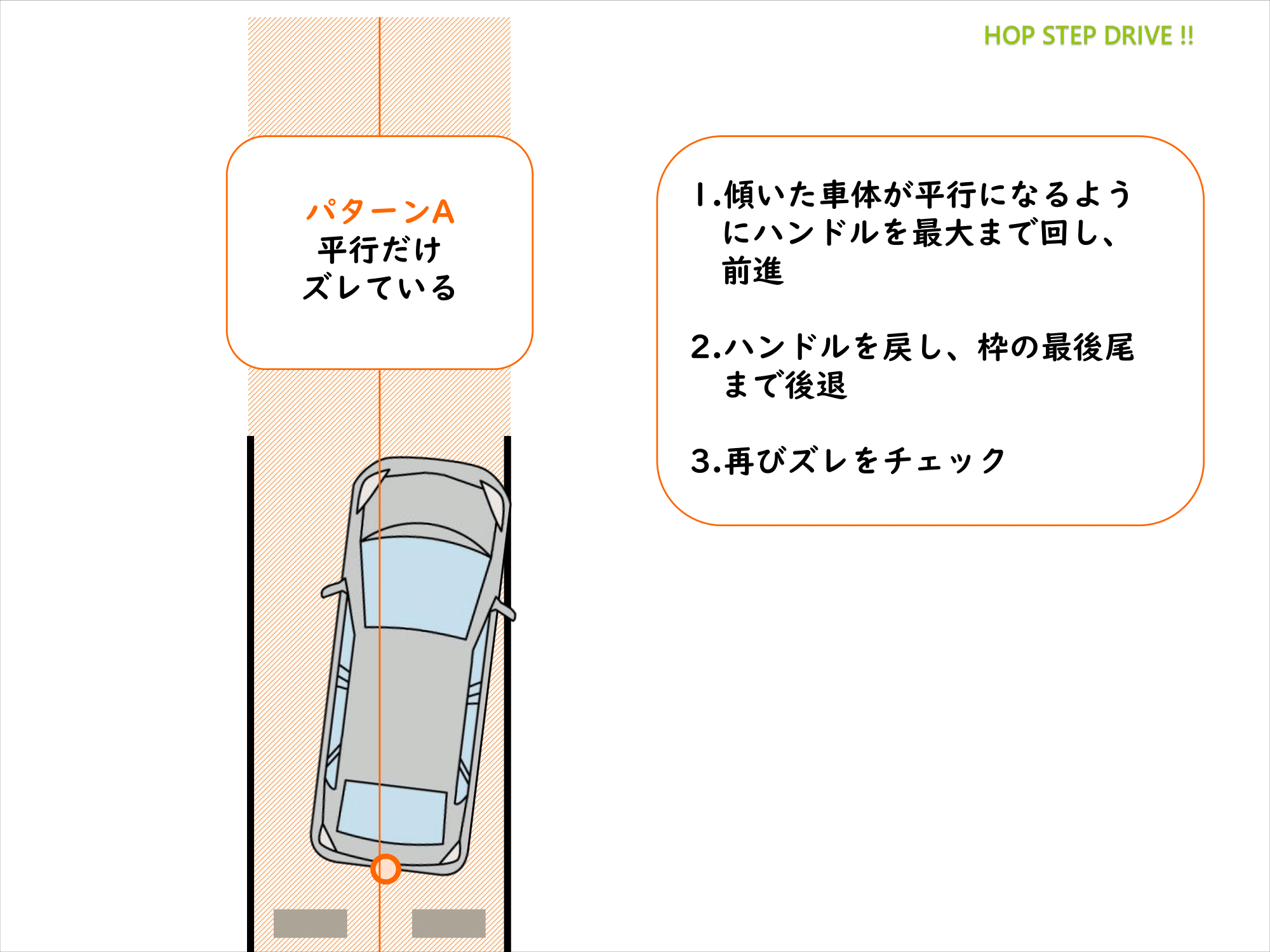

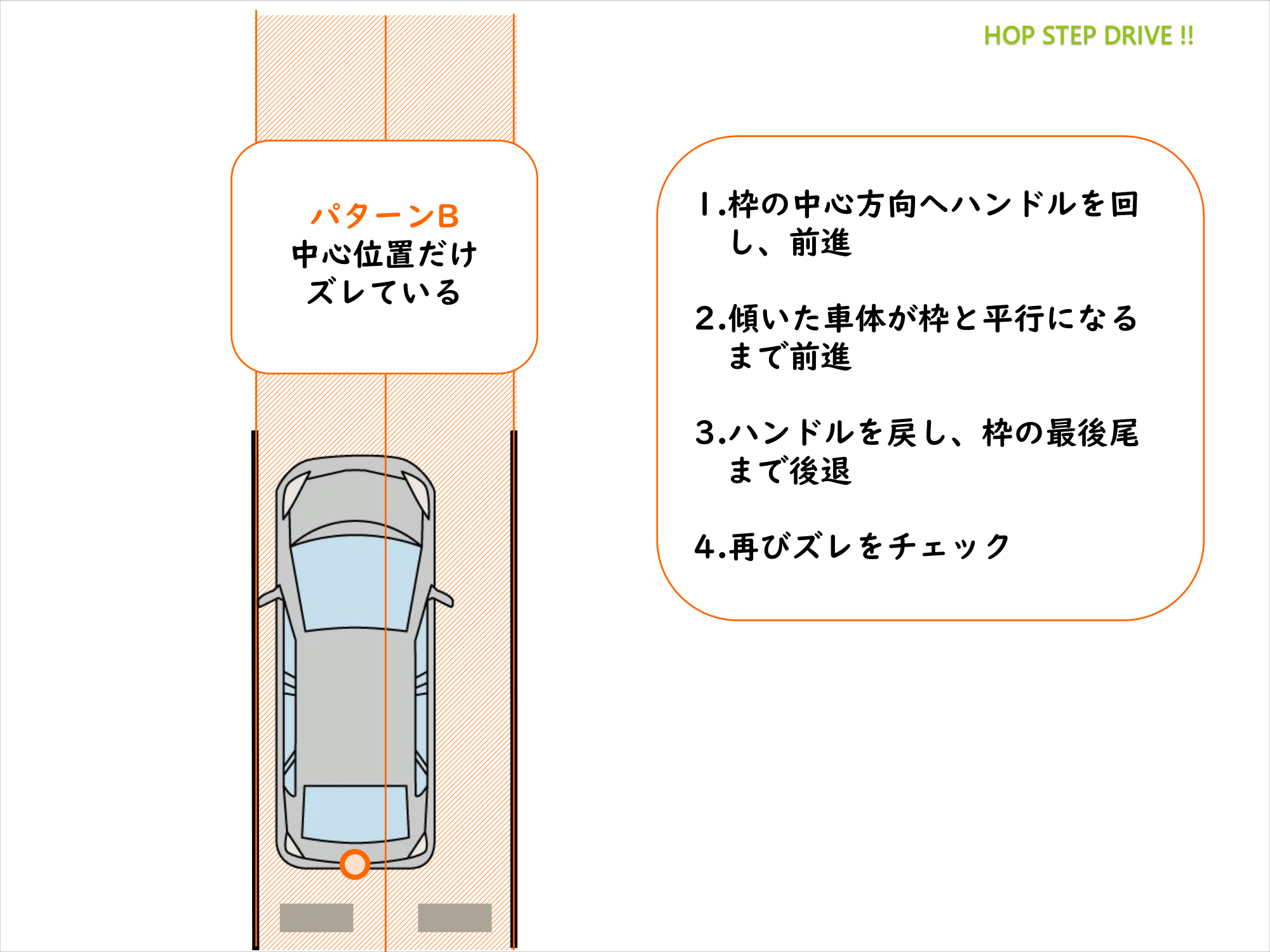

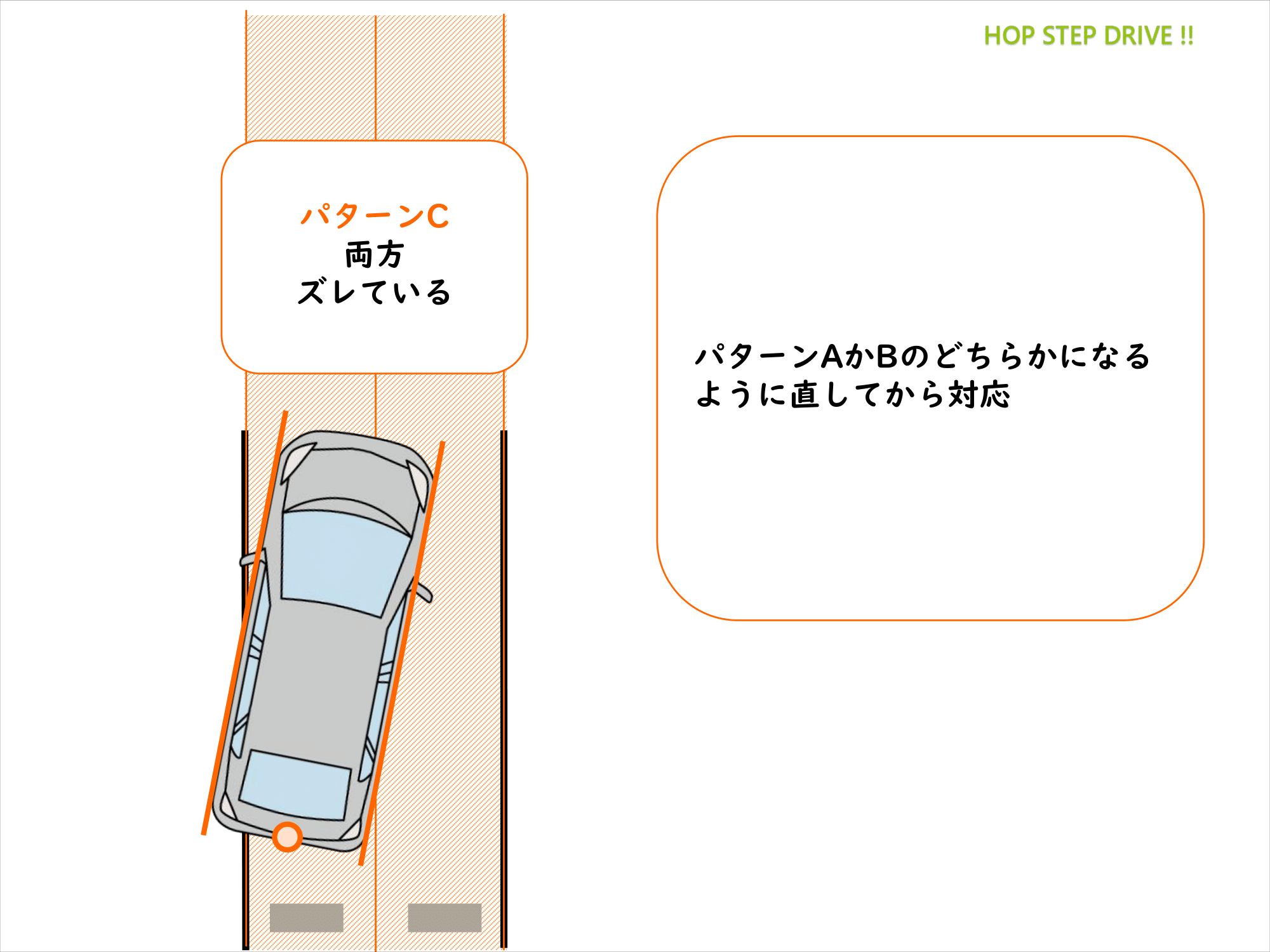

ズレは次の3パターンに分けて考えます。

パターンA:枠(両脇の線)に対して平行だけズレている場合

- 1.傾いた車体が平行になるようにハンドルを最大まで回し、前進。

- 2.ハンドルを戻し、枠の最後尾まで後退。

- 3.再びズレをチェック。

パターンB:枠の中心と車両後部の中心位置だけズレている場合

1.枠の中心方向へハンドルを回し、前進。

2.傾いた車体が枠と平行になるようにハンドルを回し、平行になるまで前進。

3.ハンドルを戻し、枠の最後尾まで後退。

4.再びズレをチェック。

パターンC:両方ズレている

両方がズレている場合は、パターンAかパターンBの状態になるように直してから対応します。

パターンA&Bを繰り返すことでズレの誤差を少なくしていきます。

自分の車両がどうなっているか分からない場合は?

自車と駐車枠の関係性がどうなっているか分からなくなってしまった場合には、車体の真後ろに駐車枠がくるようなイメージで前進して、もう一度やり直してみてください。

このポイントは、縦列駐車にも関係してきます。

縦列駐車が苦手という方は、動きのイメージから解説しているこちらの記事をご覧ください。

幅寄せでペーパードライバーが失敗しやすいポイントとは?

幅寄せは主にミラー上で、車の動きを確認していくため慣れていないと混乱しやすくなります。

平行のズレに気が付かず、斜めの状態で後退しきってしまう

駐車場の枠内には入っているが、斜めにずれた状態で収まっていることがあります。

まわりの線などをよく確認して平行の状態の見え方を覚えていきましょう。

平行を確認するための方法には、

車と線の平行を確認する方法

車と線の平行を確認する方法

- ・ミラー上で傾きを確認する(枠内に入ると分かりにくくなる)

- ・ドアや窓から直接見て確認する

- ・バックモニターのガイドラインを使う

- ・後方の駐車車両と比べる

- ・車輪止めの見え方で確認する

など様々な方法があります。

いくつかの方法で確認していくことできちんと平行を保てるようになってきます。

小さなズレが気がつくと大きなズレになってしまう

慣れないうちは基本的な動きを省略してしまったり、ポイントがとらえられていないことによりズレが悪化してしまうことがあります。

難しくなってしまった場合は、もう一度最初からやり直すか、次のようなポイントを意識してやってみてください。

駐車はどれくらい練習すればできるようになる?

ところで、駐車の練習ってどのくらい必要なの?

自主練レベルでやろうとするとだいたい5時間以上は必要かな。

プロに教われば3~5時間くらいの練習でかなり上達できるよ。

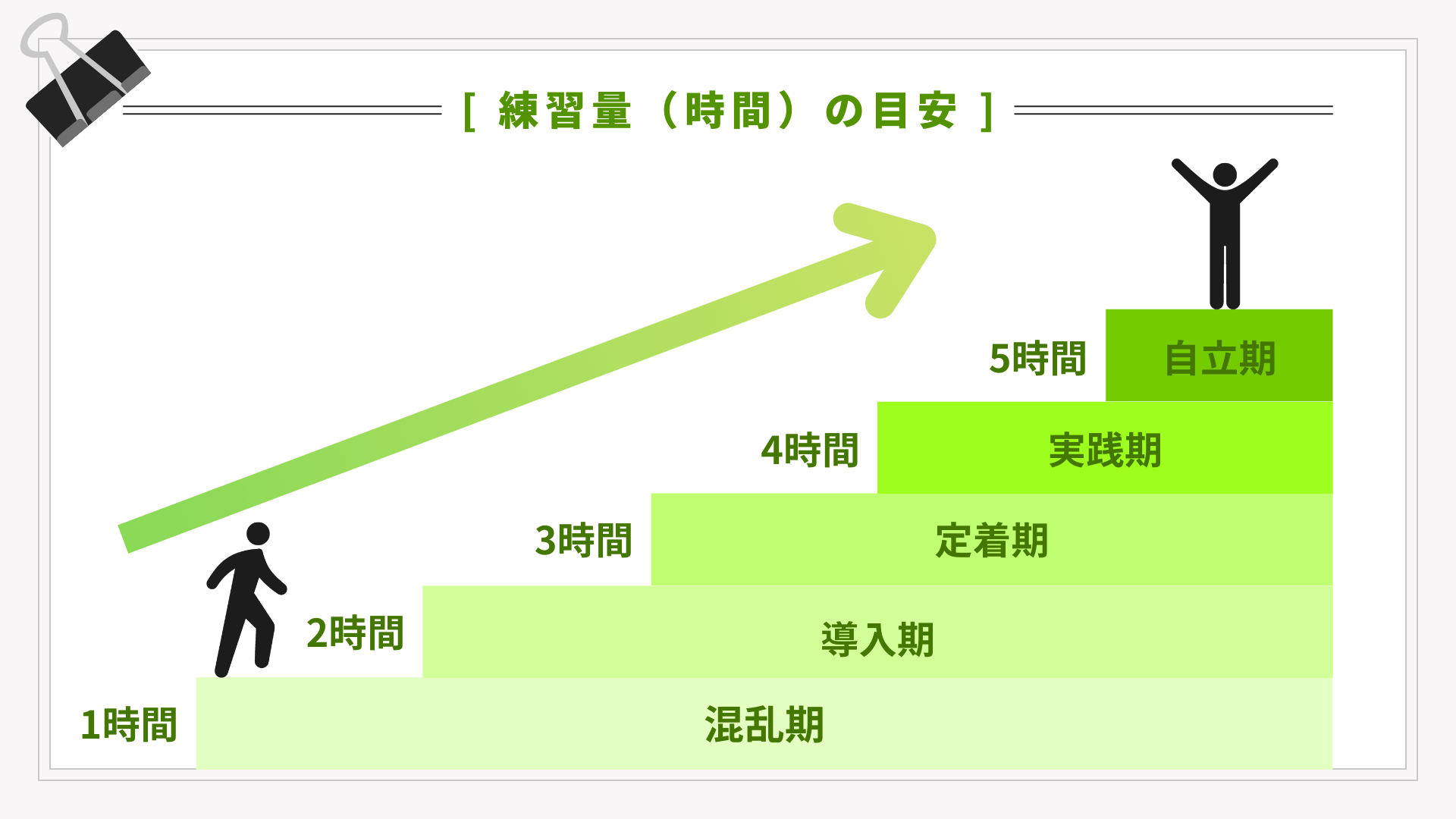

練習量(時間)と理解度の目安

大まかな練習量と理解度を知っておくことで、上達の目標にできると思います。

理解度には練習環境により個人差があります。

車庫入れ練習量(時間)の目安

| 時間数 | 理解度 |

|---|---|

| 1 | 操作と手順の覚え始め。 「平行」「向き」「距離感」がつかめず混乱する。 |

| 2 | 少しずつつかみ始めるが、まだ失敗が多い。 |

| 3 | 動きや特性が定着し始める。 少しずつ応用的な操作もできるように。 |

| 4 | 実践的方法へ移行。 トライ&エラーの繰り返し。 |

| 5 | かなり自分でできる。 状況による応用力/効率化/微調整が課題。 |

※プロ指導による練習量の目安です。

①手順を理解する

↓

②ミスを少なくする

↓

③慣れたら駐車場の難易度を上げる

というように、ステップアップしていこう。

実際の道路環境や地域特性については、こちらの記事で詳しく解説しています。

まとめ|ペーパードライバーの駐車・車庫入れは「小さなの工夫」の積み重ね

ここまで、ペーパードライバーの方へ向けて駐車の基礎となる手順や失敗したときのリカバリー方法と駐車スペースを見失わないようにする視点の取り方をご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。

内容をまとめると、

まとめ

まとめ

- ・ペーパードライバーが駐車や車庫入れを苦手に感じるのは、センスではなく手順と理解不足が原因

- ・角度をつけてバックすることで、駐車スペースを見失うリスクは大きく減らせる

- ・一発で入らなくても、幅寄せのコツを知っていれば必ず修正できる

- ・理論を理解したうえで練習すれば、ペーパードライバーでも安定した駐車は可能

ペーパードライバーの駐車や車庫入れは、特別なセンスではなく駐車スペースを見失わない対策と幅寄せのコツを理解すれば、誰でも安定してできるようになります。

この記事が駐車練習する方の理解や上達のキッカケの一部になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

HOP STEP DRIVE !!のペーパードライバー講習で上達してみませんか?

ここまで読んで「理屈は分かったけど、一人でやるのはやっぱり不安」と感じた方も多いのではないでしょうか。

間違った動きを繰り返さず、最短で安定させたい方は、プロ指導による練習も検討してみてください。

特に次のような方に受講がおすすめです。

- ・駐車で一度挫折してペーパーになった方

- ・家族の練習でうまくいかなかった方

- ・横浜周辺の狭い駐車場が怖い方

プロの指導で効率よく上達しよう!

一人で練習するのが怖いペーパードライバーの方は、まずは出張講習で安心しながら上達しませんか?

ショッピングモールなどの大型駐車場からコインパーキングまで、実際に隣に車がいる状態での練習を安全にサポートします。